長崎被爆者腫瘍組織バンク

被爆より80年が経過しました。放射線晩発影響として最も重要な疾患である固形がんの疫学的特徴は、被爆後数十年という長期にわたって罹患率の増加が継続している点にありますが、その分子メカニズムはいまだに明らかにはなっていません。我々は最近、若年近距離被爆者に多重がんの罹患率が増加していることを見出しました。現在でも10歳未満の若年被爆者の80%は生存中で、被爆者の高齢化とともに、今後も発がん症例は増加すると予測されます。人体に長期継続する放射線影響の分子機構を詳細に解析するためには、被爆者の組織試料は貴重かつ不可欠な対象となります。これまでは、病理診断のために作製されたホルマリン固定パラフィンブロックとして保存された組織試料を対象とした研究が主でしたが、核酸は断片化するため網羅的解析には限界があります。

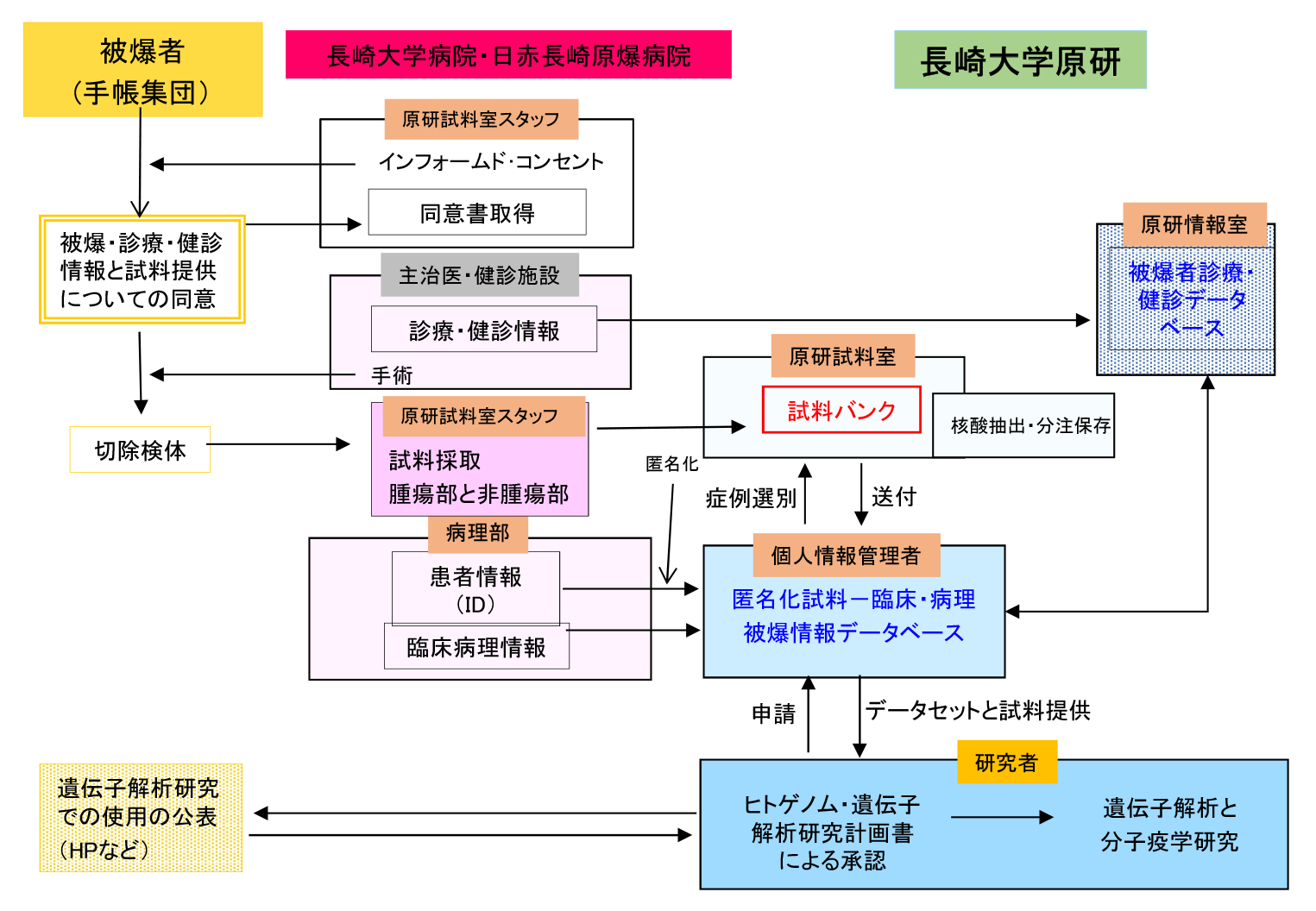

我々は、平成19年度に採択された長崎大学グローバルCOEプログラム「放射線健康リスク制御国際戦略拠点」 ![]() の原爆医療研究プロジェクトのひとつとして、2008年4月より長崎被爆者腫瘍組織の新鮮凍結試料の収集を開始しました。収集のプロセスは以下のとおりです( 図1

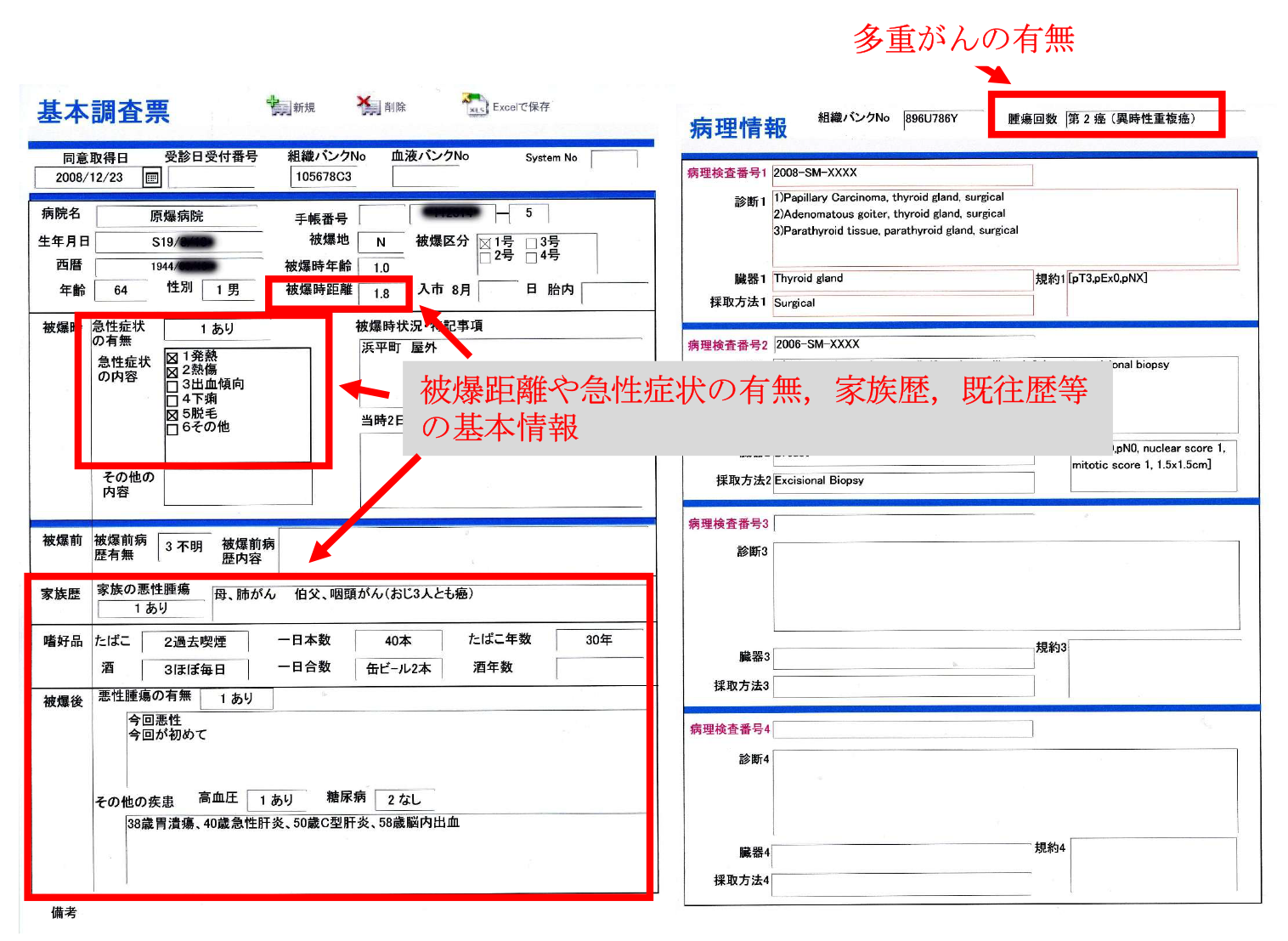

の原爆医療研究プロジェクトのひとつとして、2008年4月より長崎被爆者腫瘍組織の新鮮凍結試料の収集を開始しました。収集のプロセスは以下のとおりです( 図1 ![]() )。この研究計画は、長崎原爆病院の倫理委員会と長崎大学病院倫理審査委員会より承認を得ています。対象は長崎大学病院外科および日赤長崎原爆病院外科で、腫瘍切除術を受ける被爆者手帳をお持ちの方です。まず被爆時の状況に関する情報や切除された組織の提供と遺伝子解析計画について、文書を用いて説明し、同意を得ます。同意が得られたら、被爆状況、家族歴、治療歴などを聴取しデータベース化します( 図2

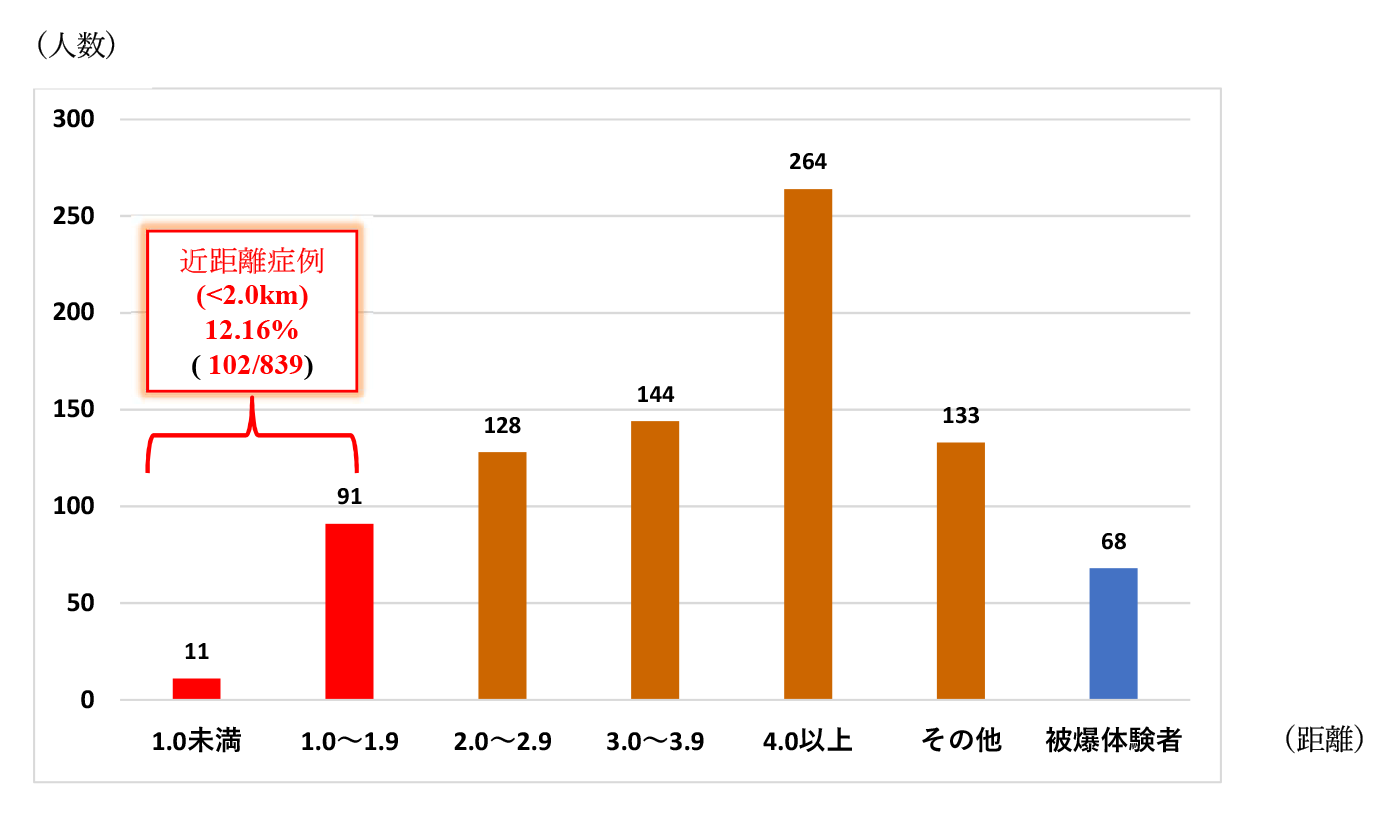

)。この研究計画は、長崎原爆病院の倫理委員会と長崎大学病院倫理審査委員会より承認を得ています。対象は長崎大学病院外科および日赤長崎原爆病院外科で、腫瘍切除術を受ける被爆者手帳をお持ちの方です。まず被爆時の状況に関する情報や切除された組織の提供と遺伝子解析計画について、文書を用いて説明し、同意を得ます。同意が得られたら、被爆状況、家族歴、治療歴などを聴取しデータベース化します( 図2 ![]() )。手術で摘出された腫瘍とその周囲の正常部組織を採取し、凍結保存します。得られた凍結試料と被爆その他の診療情報は匿名化して原研内で保管するというものです。2025年3月末までに898例(839症例)の被爆者新鮮凍結腫瘍組織が収集されました。このうち放射線の影響が比較的強いと思われる、爆心地から2km未満の近距離被爆例は102例(12.16%)を占めています( 図3

)。手術で摘出された腫瘍とその周囲の正常部組織を採取し、凍結保存します。得られた凍結試料と被爆その他の診療情報は匿名化して原研内で保管するというものです。2025年3月末までに898例(839症例)の被爆者新鮮凍結腫瘍組織が収集されました。このうち放射線の影響が比較的強いと思われる、爆心地から2km未満の近距離被爆例は102例(12.16%)を占めています( 図3 ![]() )。がんの部位としては多い順に肺221例、乳腺170例、結腸132例、胃104例、肝臓87例、甲状腺66例収集されています。しかしながら「長崎被爆者腫瘍組織バンク」の現状について、昨今の新型コロナウイルス禍で試料収集数が著減しており、貴重な近距離被爆者腫瘍のバンキングが危機的であることを報告しました。

)。がんの部位としては多い順に肺221例、乳腺170例、結腸132例、胃104例、肝臓87例、甲状腺66例収集されています。しかしながら「長崎被爆者腫瘍組織バンク」の現状について、昨今の新型コロナウイルス禍で試料収集数が著減しており、貴重な近距離被爆者腫瘍のバンキングが危機的であることを報告しました。

被爆者の発がんリスク亢進の背景には、原爆放射線により誘導された何らかの因子が関与しているものと思われます。試料が蓄積され「長崎被爆者腫瘍組織バンク」が構築されれば、遺伝子レベルの網羅的解析、遺伝子多型解析といったより詳細な解析が可能となるため、引き続き収集を継続していきます。現在、他研究機関と共同で「長崎被爆者腫瘍組織バンク」の試料を用いて、全ゲノム解析を推進中です。